巨大な負債、日銀総裁の直訴が議事録から削除、闇へ?

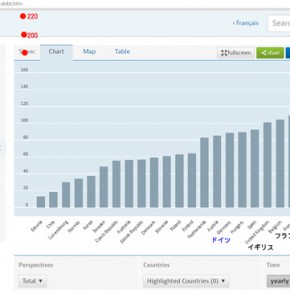

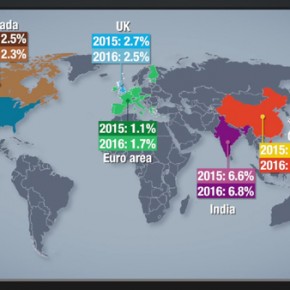

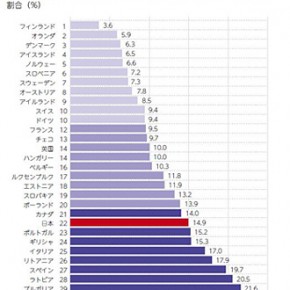

更新2015年2月23日: 2月18日、テレビ朝日やフジテレビなどが総理官邸における黒田日銀総裁の「直訴」について取材をした。2月12日、総理官邸において経済財政諮問会議が開かれ、この際、黒田日銀総裁が約5分にわたり、日本経済への強い危機感を示したという。各社報道によれば、日銀総裁は、日本がOECD加盟諸国の中でも「群を抜いて負債が多い」こと、また昨年12月にアメリカのムーディズ格付け会社が、日本国債の格付けをAa3からA1に格を落とし、隣国の韓国や中国より下にランク付けをしたことで、日本国債の信用度が薄れたこと、また信用の下落によって国債が暴落する危機が高まり、国債を大量に抱え込んでいる日本の銀行が危険な状態に陥る可能性が高まることを指摘し、首相へ経済健全化へ向けて本腰を入れるように申し出たという。 これに対し安倍総理はランク付け会社と交渉を、と黒田総裁に促したが、黒田総裁はすでに格付け会社と意見交換をした結果、格付けは変更できないものと答弁した。すでにヨーロッパは格付けにしたがって経済政策を見直す方向にあるという。

アクチュアリティ・日本

1月7日のシャルリ・エブド襲撃事件以来、ISISが日本人二人を含め多くの人質を殺害する映像をネット上に流し、一昨日はデンマークで再び「表現の自由」が標的になるテロが起きて、「テロ」の二文字で2015年が幕を開けたことは非常に悲しく、また将来に大きな暗雲と不安を募らせるものだ。もともとは2001年9.11のあと、アメリカが起こしたイラク戦争から今のISISの出現への流れがあるし、これまでアメリカや有志連合の空爆がイラクやアフガニスタンにむごたらしい被害を出し、一般市民の死者は数十万、あるいは数百万人にも上るといわれるほどの想像を絶する殺戮を行っていることを凝視しなければならないはずだろう。日本人の人質が惨殺される前の日本は、自国が中近東の殺戮に加担してはいなかったし、関係もなかった。これからも加担してはならないし、テロに火を注ぐ側に立ってはならない。こうした戦火を目の前にし、やりきれない日本の政治について、今日は二つほど武田邦彦さんの音声、そして、報道ステーションの取材による再生エネルギーを阻む政府、を聞く。(S.H.)

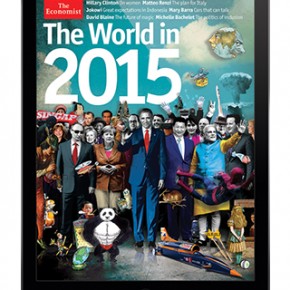

The Economist、2015年展望の表紙、世界の首脳の列から消えた安倍首相

アメリカの経済誌、The Economist、2015年1月号の表紙の人物やシンボルは意味深長 オバマ大統領の隣には中国首相、インド、ドイツ・・・。日本は?? 左奥のほうに浮世絵が! 安倍首相が消えてしまっている。日本経済は世界の後方へ? 浮世絵は、日本の経済隆盛はとうとう過去のものとなリ、世界の勢力と肩も並べられなくなった今の日本の象徴として使われていると読み解ける。

選挙のあと

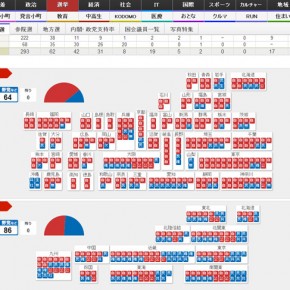

日本の衆議院選挙開票速報を、インターネットでリアルタイムで見たのは、今回が初めてだ。読売ONLINEが次々に全国の開票状況を載せ各地域に表示し、与党と野党の当確と議席数、ならびに与野党の議席数の割合を端的に見せてくれたので一目瞭然で大変助かった。 読売ONLINE・http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/2014/ 一目瞭然のこのサイトから小選挙区と比例代表をわけた列島地図を引用したい(下)。

選挙に行こう、脱原発

選挙に行こう、[原発問題] 2012年の衆議院選挙では、自民党への実際の投票数は全体の30%であったにもかかわらず、議席数の80%という悠々過半数以上を占める与党となった。たったの30%の票がなぜ80%の議席に豹変したのか? どうやら、二位との接戦で勝った自民党立候補者が多かった、ということだ。接戦ならば、投票に行こうかどうしようか迷っている人の一票が大変なものを言う。すでに述べたように有権者の1%が100万人、つまり100万票という大きな数。投票率を70%に引き上げれば、1000万人以上の声の反映を期待できるのだ。 2012年を振り返ってみよう。投票率は59.32%、戦後最低を記録した。読売ONLINEの当時の解析は、「投票率が減少した背景には、公示直前まで複数の政党が乱立し、争点が見えにくかったことなどが有権者の関心を低下させた可能性もある。また、29年ぶりの[師走選挙]となったことに加え、地域によっては降雪などが影響し、投票所に向かう有権者の足が遠のいたとの見方もある」という。またしても二年後に迎えた降雪と多忙の[師走選挙]! 安倍首相の、低い投票率を期待するかのような二匹目のドジョウの解散劇に、有権者はしっかり対処していかなければならないのだと思う。…

日本・問われる今の政治、日本のGDP消えた一兆ドル

日本の有権者は約一億人だという。つまり投票率1%は100万人に値するのだ。何十万票あるいは何万票で当選する議員がいるとすれば、投票率を1%上げただけでも当選者を変えることが可能になるといことだろう。とくに小選挙区制では、一票の差が勝敗を決めるから、自分が思い描く社会に現実を近づけようとしてくれそうな立候補者がいたら放ったらかしていてはいけない。選挙に行こう!が再び合言葉である。かくいう私は昨日投票を終えました。…

いつまで続く、洪水

フランス南部の洪水は地域を移動しながら続いている。アフリカから来る偏西風が地中海の生暖かい湿気の強い空気を含んで北上し、フランスへ上陸する段階で山陸部の寒気と衝突し大雨を引き起こす。昨日はレロー県(l’Héraut)各地で冠水し、犠牲者が出た。今日はロード県(l’Aude)で多大な被害。 フランス3テレビ、ラングドック・ルシヨンの映像(11月30日、13時のニュースから) ロード、ピレネー・オリアンタルで2000人が避難。 FranceTVinfo web-site..

洪水

秋から冬にかけてフランス各地で洪水があい続いている。今日は、南東フランスで大雨。ル・ヴァールで、道路が冠水し住宅地も水に浸かった。洪水だらけの異常気象の原因のひとつに地球温暖化があげられる。2014年は1900年に設立したフランス気象台始まって以来の暖かい年となった。温暖化は着実に進んでいるといえる。(フランス2TV)2014年11月各地の洪水の様子を見るビデオ…。

日本の「調査」捕鯨、国際社会が問う中身

「科学プログラムにおける調査」と称して続けられる日本の捕鯨。実は絶滅種を含むクジラ目の捕獲は特定の海で禁止されている。クジラを殺す行為が本当に「科学的調査」のためであるならば、その成果があってしかるべき、というのが国際司法裁判所の意向だ。いったい禁止されているクジラ捕獲を日本が正当化しようとし続けるのはなぜなのか。ここでは、2014年5月に発刊されたフランスの『シアンス&アヴニール(科学と未来)』誌が掲載した「日本の調査捕鯨、禁止」と題された記事を紹介。日本に向けられている世界の目とは? …

ヨーロッパ遺産の日、9月20日、21日

ヨーロッパ遺産の日、Journées européennes du patrimoine 今年は9月20日、21日、今週末! 一年に一度ヨーロッパの国々が行う「ヨーロッパ遺産の日(英語:European Heritage Days)」は、1991年、ヨーロッパ評議会によって制定されたイベント。ヨーロッパ連合によってサポートされており、大本はフランス文化省が1984年、「歴史建造物の門を開く日」をつくり普段見られない歴史建造物を一般公開したのがモデルとなっている。 今日、ヨーロッパ諸国約50カ国が参加するヨーロッパ遺産の日は、8月の終わりから11月初頭にかけて開催され、建造物の特別公開が行われると同時に美術館博物館が無料となる。

アクチュアリティ・日本、農業用ため池の除染放棄に憤る、ビデオ4本

・2014年9月1日、TBSテレビから。隠れた放射能汚染「除染放棄」に憤る人々 [ビデオ・コメント] Ajoutée le 1 sept. 2014 福島第一原発の事故で飛散した放射性物質の除染。環境省は先月、河川や池などでは行わないという方針を示しました。ところが、福島県内の池などでは隠れた高濃度の放射能汚染があり、自治体からは懸念の声が上がっていることが「NEWS23」の調べで明らかになりました。

日本、6人に一人、子供の貧困

子供の貧困、という表現が昔から存在していたのかどうか私には分からない。教育は義務と権利だから受けられるが、給食費が払えない、文房具が変えない、服が買えない、ひどい場合は自分のうちが水も電気も止められて風呂にも入れないから学校にくるのが恥ずかしいなど、身辺のひけめからくる登校拒否、友達と同じ話題に入れない等が原因になるいじめなどが起き、学業が遅れますますひどい状況へ陥っていく子供たちが、なんと16.3%、つまり、6人に一人いるのが今の日本の社会だという。子供の貧困とは、子供のいる家庭の貧困のことだ。家庭の貧困が子供の貧困をもたらすのであって、その過半数66%をしめる家庭が母子家庭なのだそうだ。2014年現在の16.3%とは、例えば一学級42人の生徒のうち7人がこうした貧困に当たり、その数は過去最悪を記録した。OECD(経済協力開発機構、Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD 本部はパリ)加盟先進国のうち日本の順位は下から数えたほうが早いのだ。

アクチュアリティ・日本、集団的自衛権から集団安全保障へ歪曲

2014年7月1日、違憲にも値するはずの集団的自衛権行使容認が閣議決定されて二重に国民が置き去りにされた日からこっち、筆者もだいぶ心理的に打ちのめされてしまった感がある。時間をおいてようやく気を取り直し、今日も「アクチュアリティ・日本」。集団的自衛権に対する集中審議、あっという間に軍需品を海外へ売り出す日本の大企業、そして川内原発再稼動等の特集です。 更新2014年7月20日、追加「東京新聞」

アクチュアリティ・日本

集団的自衛権容認を7月1日には閣議決定する勢いの安倍政権。私は当初から「解釈」変更には大反対の立場だ。解釈を変えることそのものが違憲であると考えている。 例えば多国間の条約等は、その当事国が条約内容を同じように解釈するから条約が成立するのである。つまり、条約締結をした国がそれぞれ勝手に条約の意味を解釈して行動をしてしまうと、条約そのものが成り立たなくなるのは当然のことだ。したがって、国際世界においては勝手な法の解釈やおおもとの解釈の変更は決して許されないのである。例えばヨーロッパ連合の場合、ヨーロッパ議会の制度がEU参加国にきちんと同じように理解され、同じように施行されているかどうか、各国の施行状態と「解釈」の程度を監視する組織がある。例えば人権に関して、フランスが人権を守るのと同様にイギリスもドイツも人権を守っているかを、微細に監視している。一国の政府より上の立場から、総括的かつ概念的にその政府の動向を監視し修正するこうした機関が日本にも必要なのではないかと考えるが、EUのような他国と足並みをそろえていかなければならない大きな国際圏がない日本はどうすればいいのだろうか。 個人的にも、法的知識は学部の学生程度のものが残っていれば良いほうだと思う筆者だが、基本的人権、恒久平和、民主主義の三原則をいただく日本国憲法には、フランスの人権宣言にも匹敵するすばらしい憲章のごとき格調の高さを感じている。この格調高い日本国憲法を変えて軍需産業へ向かいたいのか、憲法改憲の手続きである憲法代96条の変更を提起しておいて、これが難しいと思うと、一足飛びに集団的自衛権の話に飛んで改憲をはぐらかし、「解釈」変更という、これ事態が違憲と思われる方向へ論議を押し流した。閣議決定などという国民の手から大きく離れたところで決定することも「違憲」。違憲だらけの集団的自衛権論議。国会議員衆議院475人、参議院は242人いる中で、ようやく正当な論理で反対を申し立てる議員が一人現われた。…

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"

市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ

ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ