カランボラージュ展

Carambolages 2016年7月4日まで、グランパレで。

ジャン=ユーベール・マルタンの企画による展覧会「Carambolages」展が現在グランパレ国立ギャラリーで開催されている。「ゲームのルールは、自分の目だけに頼って展覧会を見ること」という企画者の但し書きから始まる展覧会は、紀元前エトルリア彫刻からヴィム・デルヴォワなどの現代アートまで185点を集めたものだ。

ほかの通常の展覧会が見せるような、時系列的な並べ方やメッセージ性、意味や物語をつくりあげる図像学、あるいは地域や異文化などのカテゴリーでくくるといったスタンダードな美術展のありように背を向け、旧来の知識や批評から離れて、ここでは目で受け止めるものを確認しょうではないか…と宣言する。

あちこちの美術館、博物館、大学の収蔵庫などから集められた種々雑多の作品185点は、しかし、ただばらばらに置かれてはいない。Carambolages(カランボラージュ)とはビリヤード用語で一つの球で二つの的球を打つことをいい、自動車などの多重衝突の意味にも使われることばである。一つの球で二つの球を狙い打ちするという作意だけではなく、多重衝突の事故的な偶然性もこの言葉には含まれている。仕組まれた衝突は、したがってジャン=ユーベール・マルタンが行った展示のセノグラフィー(作品の選択と配列)の部分であろう。また一方で、展示された作品群から誘発され、何を想像し想像をどのように展開するかは、見る側に任される。展示の始まりから終わりにいたる時間の中で、これらのオブジェのあいだに新しい関係が見出されていくことをなかば期待するもののようだ。

展示に込められた意図をたぐる

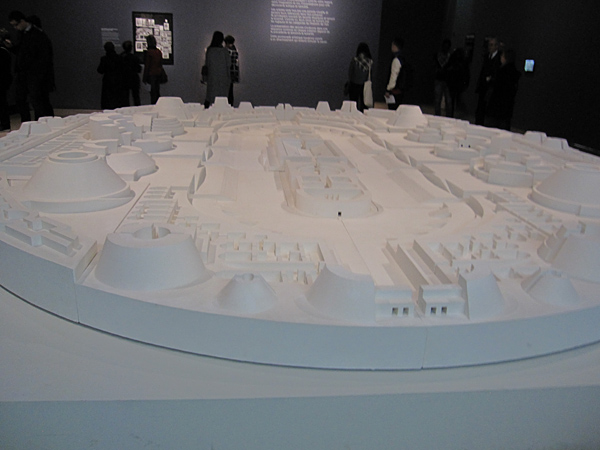

セノグラフィーの冒頭に置かれたのは、アンヌとパトリック・ポワリエの作品「Mnemosyne(ムネモシュネー、ギリシャ神話の記憶の女神)」で、人間の脳の各部位を建築に見立てた直径5mほどの円形の想像上の白い建築物の集合体だ。頭の内部の各部位に英語やギリシャ語の名前が入れられた準備段階のデッサンが周辺にかけられ、その横には人間の頭(ジル・バルビエの「アナトミー、トランス型統合失調症」)、現代絵画の記憶(エロの「ポロックの起源」)が同じ空間に続く。頭の次は、「耳」あるいは耳を想像させる紀元前の写実的な彫刻と抽象的な彫刻がひとつの陳列ケースに。人間の頭から、動物の頭へ。デューラーの矢を眉間に受けた死んだ鹿の頭のデッサン。この動物のデッサンの連鎖だろうか、ル・ブランの動物に似た人間のデッサン。動物の死はアフリカの首狩族が作った骸骨の装飾と北斎の「百物語」の幽霊へと引き継がれる。

そして「目」。18世紀、王位に就く前のジョージ4世が恋人に贈ったタバコの箱や宝石箱に入れられるような小さな目の絵。40年もの間流行したという恋人同士が交換した目の絵から、体のセクシュアルな部位へ。性器をかたどった彫刻、乳房を沢山つけたエペソスのアルテミス。そして、マリー・アントワネットの乳房をかたどったという(現物大の?)陶器・・・。

水平思考の点から点への移動からちょっと離れたときに気がつくのは、「ポロックの起源」に見るように、ところどころに置かれた絵画が、絵画の問題を孕んでいることだろう。蚊帳の向こうからのりだす北斎の幽霊の近くには、16世紀のイタリア派(作者不明)が描いた「ヴェローネ近くの聖家族」がある。この聖家族の絵画は、蚊帳ならぬキャンバスをもう一枚、絵の中で剥ぐように描かれており、剥がれ落ちそうなキャンバスの中には聖家族とともに異次元の大小の風景がちりばめるように描かれている。ぺらぺらの布一枚の絵画のなかには多次元の思想や空間が描かれなければならない、そんな画家のジレンマと創作が交錯しているかのようだ。

Nicola Van Houbraken : Autoportrait

もっと進めば、二枚の絵が隣り合わせで置かれている踊り場へ。一枚は、18世紀のニコラ・ヴァン=ホウブラケンの「自画像」。バラの花輪が描かれたキャンバスの裏側からキャンバスを突き破ってこちら側に顔を出す作者がみえる。このトロンプルイユは、キャンバスの向こう側にこちらの世界を見せる。隣のもう一枚は、ルチオ・フォンタナのピンクのキャンバスをカッターで引き裂いた著名とも言うべき「Concept spatial」だ。

トロンプルイユと引き裂かれたキャンバスと。「平面」への二つの取り組みが対照的に置かれた後、見る者は展示のセノグラフィーへ引き戻される。キャンバスの穴から見えた向こうには敵がいるのか、アフリカ民族の穴を開けた「盾」へと短絡する。ワグラムの戦いで大砲の弾を受けて大穴を開けた鉄の鎧。穴の大きさは、この鎧を着ていた人間の死を想像させる。そして、「戦争」。第二次世界大戦のドイツ・ナチスの狂気へ。ついには、常軌を逸した人間の表現へとわれわれは移動させられていく。

ここにあるのはグロリア・フリードマンが作品化した「Painting as a Pastime (2008)」だ。ヒットラー、アイゼンハワーとチャーチルの風景画が三枚、もちろん本物ではないが、並べられている。ヒットラーは美術学校の入試を失敗しており、もし美術学校に見事入学ができていたならば世界は変わっていたかもしれないと言われる。「この3人の絵は、現在とんでもない値段がついている。質的な価値よりは、政治家で有名人だから高い値段がついている」と言うのは、グランパレの展覧会専任講師。金銭価値というひとつのクリテリアに入れらたときに、絵画のあり方と価値の関係とは何かを考えさせられるものでもある。

ジャン=ユーベール・マルタンは、しばしば彼のセノグラフィーに、現代アートを形の似た民俗芸能と並べてみせている。たとえば、細長いエトルリアの女性の彫刻の少し先に、ジャコメッティの猫。ダニエル・シュポエリの食卓は、工芸の食器とナイジェリアの祭器具と同じ列に。エスキモーがヒゲアザラシの腸でつくったアノラックは半透明で美しいが、その隣にはサルキスの衣装作品がおかれている。ベルトラン・ラヴィエの「Black & Decker(工具メーカーの名)」と題した電気鋸のレディメードは、ミクロネシアのカリバティ島で使われていたサメの歯を鋸のようにとりつけた剣と並んでいる。…

ここでは、出品の185点からごく一部を紹介した。

レンブラントの「小用をする女」、アネット・メサジェの「手袋頭」、北斎「提灯お岩」、ジョアキム=ラファエル・ボロナリの「ロバ、ロロ…」など、通常隣り合うことはほとんどありえない一期一会の作品群が控えている。ジャン=ユーベール・マルタンによれば、借出しができなかった作品も数点あるそうだ。展覧会のシナリオの穴をどう埋めたのか(あるいは埋められなかったのか)は分からないが、そう言われてみれば、ヴィクトール・ユーゴがインクをこぼしたという家の床板を展示した最後にいたる部分は、少々尻切れトンボのような印象がないでもない。

会場には作品説明のキャプションはなく、作品を見ながら説明を読むという習慣も否定しているが、展示廊下ごとにある液晶画面のスライドショーで、制作年や場所などの大まかな説明をまとめて見ることはできる。

関連サイト

Actuart (作品写真満載)

—————————

My opinion: ジャン=ユーベール・マルタンは人類学者・民俗学者であるレヴィ・ストロースに多大な影響を受けたといわれる。「文章(概念)に頼らない市民の文化に価値を認める」という言葉はそのまま、社会からお仕着せでヒエラルキーをつけられていた様々な芸術文化を「平等に見よう」という文化のグローバリゼーションの下敷として息づいているということができる。

西洋中心に考えられてきた芸術世界を、東西(鉄のカーテンの時代)を問わず、また南北(植民地被植民地)を問わず、宗教を問わず、資本主義共産主義の政治思想を問わず、中国やアフリカ、オセアニアの未開民族、チベットの仏教美術、南米や東南アジアの貧困の中から作り出されるものたちを同じ空間に一堂に並べて見せた「大地の魔術師」展(1989年ポンピドーセンター国立近代美術館とヴィレット会場)から、27年目の2016年。様々な作品が時には混沌と混在するベネチア・ビエンナーレやドクメンタ、リヨン・ビエンナーレなどの国際展に頻繁に触れるようになったわれわれは、いつのまにかそうした撹乱(言葉が適切かどうか分からないが)に慣れてしまったのではないだろうか。

ただ、特筆すべきは、カランボラージュ(多重衝突)展にところどころ挿し込まれた「現代のコンセプチュアルアート」と「時代がしばしば不明の民族芸術」の対比である。これらは、イコール「概念」と「現実」の対比、ひいてはまさに「正史」と「民族史」の対比を想起させる。(たとえば形が似ている二つのオブジェの並列、ベルトラン・ラヴィエの電気鋸のレディメードと、ミクロネシア・カリバティ島のサメの歯を鋸のようにとりつけた剣)。

正史は、決して自然淘汰されたり研究の暁に生まれたものだけで構成されているわけではない。為政者の歴史を中心にしたものであって、しばしばそれは権力闘争や闘争による権力の入れ替わりによって遡って塗り替えられてきたものだ。その上、市民生活の現実は必ず正史からは零れ落ちる。為政者の歴史だけでは本当のことは分からない、だから、「民俗学をやるべきだ」とは、よく学生時代に言われたものだ。サルキスの作った移動民族らしき衣装より、エスキモーが本物のアザラシの腸で作ったアノラックのインパクトの強さが目を引く。私たちの五感が直裁にぶつかり響く地球の果ての人々の現実。たぶんそのことを語った人類学者レヴィ・ストロース、これはその源泉への回帰を示唆しているというわけか。

「意味を考えずに目で見たものを大事に」するという展覧会は結局、多重事故で意味を誘発してしまった。そんなパラドックスの連鎖と円環のなかにわれわれは常に虜になっているということなのかもしれない。

(S.H.)

—————————-

—————————

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"

市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ

ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ