流用されるアーティスト・イン・レジデンス、代用教員化していくアーティスト

アーティスト・イン・レジデンスがプロジェクトを構想したり実現したりするアーティストとそのクリエートのためのツールだったのは、過去のことになったのだろうか。現代文化政策の中にすべりこんできた聞きなれない「レジデンス・ミッション」という言葉が、ここ数年でフランス中に定着してしまったのは、昨今の大勢とはいえ不本意な話である。

最初は、地域への現代アートの敷衍のためにレジデンス中のアーティストが自分の仕事を紹介したり、地域の学校の生徒とミーティングをしたりするという程度の交流や交歓が求められただけだった。そのうちレジデンスの契約に、そうした交流やワークショップが義務条項として記載されていくようになり、アーティストの貢献の度合いがだんだん重くなっていった。周りの状況も変化し始める。サルコジ政権時代に教員の大量首切りが行われ、運営自体が滞る学校が出てくるようになった。オランド時代には国の負債を解消するための各省の予算削減の呼びかけの中で、地域へ流れるはずの文化予算が大削減された。それまで制作費用や報酬などを含め5000ユーロをグラントとして出していたレジデンスが、2500ユーロになり、あるいは全く受け入れ予算がなくなる機構が出始めた。現場の教育もアートも資金源や人材がやせ細った時に、教育とアートのフュージョンにたどり着いたということだろう。ただ、教育省や地域が後ろ盾となってアーティストを学校に招聘することはすであちこちで行われていて、教育とアートの交流はなにも新しい発想ではない。しかしこれをアーティスト・イン・レジデンスの枠の中に割り込ませることで予算を膨らませ、教育にかける時間数もアーティストの給料も一挙に確保するシステムが作られた。これがレジデンス・ミッションである。

レジデンス・ミッションは、少なくとも3か月、長い場合は10か月から12か月というスパンで行われるレジデンスだ。期間中大概アーティストは、指定の地域でワークショップや自分の芸術観を広めることが求められ、給与計算を絡めた時間数の制約を受けて、ときに、学校から学校へ自分の車で走行して回らなければならないことがあるようだ。アーティストはプロジェクト制作を求められるが、その主題には地域の特質を盛り込むという制約が付いていることが多い。現場の美術教育を第一目的に、アーティストはそれに追随した仕事を要求されるという条件の中では、時間を100%自分のクリエートにあてることができたアーティスト・イン・レジデンスの本来の姿はもう見当たらない。

これまでも文化省は、アーティスト個々人の経済テコ入れも目的にさまざまな政策を導入してきた。例えば、作品買い上げ組織FRACやFNACなどが地域の作家の作品を買い上げたり、公共建造物に作品を入れる1%プロジェクトの義務化などがあるが、それらはある意味、アーティストの創造活動に即したものだった。 しかし、この新しいシステムは、根本的に質を異にするもののように思う。山盛りの条件を課せられて時間給で支配されるアーティストは、代用教員のようなものだからだ。「創造をする」という基本が傍に押しやられていくなかからかいま見えるのは、理念より経済システムへ、と照準を変えていくフランス文化の新世代思考だろう。2017年上半期、「文化省と教育省など(労働省)の省間協力を進めることに成功した」と、先の文化大臣オードレー・アズレーが述べているが、これは翻って、文化省の独立性が脆弱になり始めていることを示唆するものだと思う。

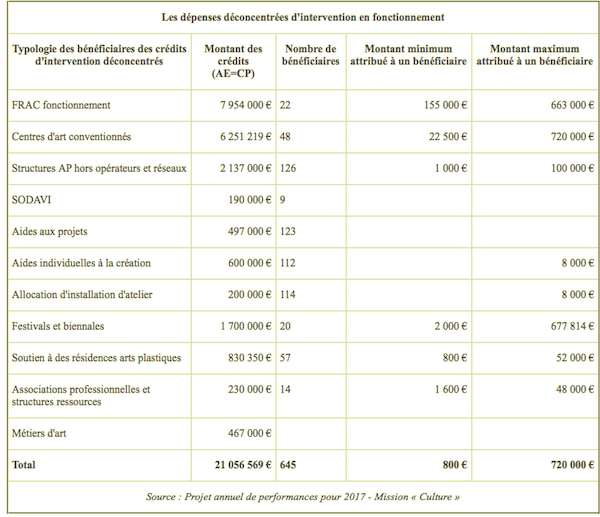

こうした背景には、おそらく「アンテルミッタン(断続的に雇用される人たち)」と呼ばれる劇場やイベント関係の技術者やアシスタント(照明や音取り、舞台装置作成など)の失業手当を文化省が負うようになった事実も大きいだろう。その費用は年間 9000万ユーロに上るという。また、上院の予算法案によれば、2017年の造形芸術関係(FRAC買い上げ組織、現代アートセンター、ビエンナーレ、レジデンス、協会、その他)へ費やされた文化省の資金は2900万ユーロ弱であるから、一時雇用で生きるテクニシャンやアシスタントたちの失業手当の文化予算に占める大きさは、なんと造形芸術予算の3倍以上という計算だ。時間の持続の中で創造活動が行われる造形芸術家の仕事と、雇用体系(給料票体系)のなかの失業者とが、同じ予算のまな板に乗ること自体に疑問を持たざるをえない。

ヴィジュアル・アートは他のジャンルのアートにも追い込まれている。文化省の2018年予算の大きい部分は、メディア・アートやデジタル・アート、パフォーマンス・アートなどに費やされることになっている。(S.H.)

2017年文化省の造形芸術関係へ出費 http://www.senat.fr/rap/a16-144-22/a16-144-225.html

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"

市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ

ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ