「Mandala oublié マンダラ・ウーブリエ(忘れられた曼荼羅)」-2013年プロジェクト 〈その2〉

[展覧会:2013年4月27日-10月31日、フランス、セーヌ・マリティーム県ジュミエージュ、修道院]

忘れられた曼荼羅・その1から、つづき:

リサーチを続けていくうちに興味深い二つの写真が目にとまった。・・・

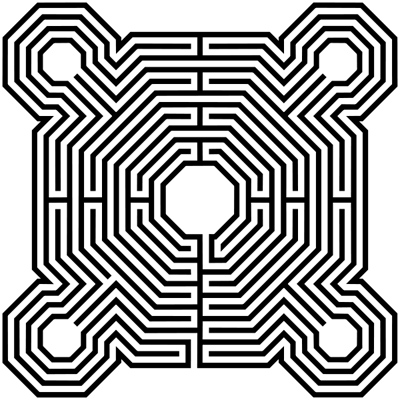

ひとつはヨーロッパの教会や大聖堂のなかの床に描かれた「迷路」図。どういうわけか円形に描かれた迷路(英語labyrinthのカタカナ書き出しは「ラビレンス」、フランス語labyrintheのカタカナ書き出しは「ラビラント」)が多く、宗教と深く結びついた迷路は、迷いから出る出口があるという希望のもとに、円の中心、つまり自己の中心へ向かって旅立つ人間の思考の道を図式化したものだという、ジャック・アタリ(Jacques Attali)の著書 『Chemins de sagesse: un traité du labyrinthe(知恵の道、迷路論)』(Éd. Fayard, 1996)が端的にその意味を語っている。

ジャック・アタリという人は経済学者で、ミッテラン政権ではミッテランの経済顧問をして大いに政治的な活躍をした人だが、その才能は広範にわたり、近年ではオルセー美術館の行政顧問となり、またグルノーブル大学の交響楽団指揮者にもなっていて桁外れた多彩さを持ち合わせている。アタリは時間の概念についても、「時間を象徴させるもっとも好ましい形は、迷路だと思う。その図面の入組んだかたちや先へ進むことの困難さは、前進しようとしている人間の姿をよく表現しているように思うからだ。ある点からもうひとつの点まで進む人間の進み方というのは、直線ではその時間の概念は表現しにくい。むしろ人間は曲がりくねった道を進んだり後戻りをしたり、右へ行ったり左に行ったりしながら、常に何かを求めて移動していくもののようで、この何かとは迷路の中心のことを指しているように私には思えるのである」とした。「また迷路の真髄は、小さい空間の中に複雑に入組んだ小道を組み込んで、歩く人が中心にたどり着くために時間をかけなければならないような仕組みとなっていることだ。つまり、迷路は進路の途中でであう試練や困難といった観念に低通するものである」。迷路の持つこうした意味を知れば、迷える子羊に教訓を与える宗教の場にラビラントがよく描かれているのも納得がいくだろう。

ランスの大聖堂のラビラントは四方にある円形の、踊り場のような「袋小路」が特徴的だ。袋小路に入ると、またもとの道に戻るか元の道の隣の一本道を取るかの二者選択の中に閉じ込められることが見て取れる。

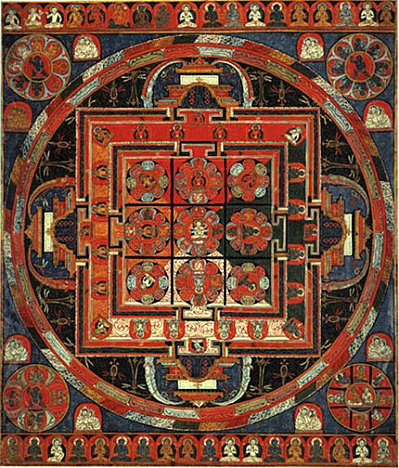

さて、見つけた興味深い二つの写真のうちのもう一つは、「曼荼羅」であった。私が見つけたのはランスのラビラントにそっくりのチベットの曼荼羅だ。説明するまでもなく、曼荼羅は、「仏教(特に密教)において聖域、仏の悟りの境地、世界観などを仏像、シンボル、文字、神々などを用いて視覚的・象徴的に表したもの(引用)」で、梵語では「円形」という意味もあるらしい。悟りをあらわす仏を中心に、円形の世界の中に四角い諸仏の世界が描かれ、四隅に四方を護る仁王のような姿が描かれている。

ラビラントは自己の中心へ向かって進む心の旅を幾何学的な図式にして描いたものであるのに対し、人がその中に入って歩行を実践することはできないにしても、チベットの曼荼羅は悟りを中心にした幾層にもなる階層をつつむ世界観の表現であることを思えば、精神の旅を表して絵画にすると西洋も東洋もこんなに似たかたちになるとは、目からうろこが落ちるように目の覚める驚きだった。

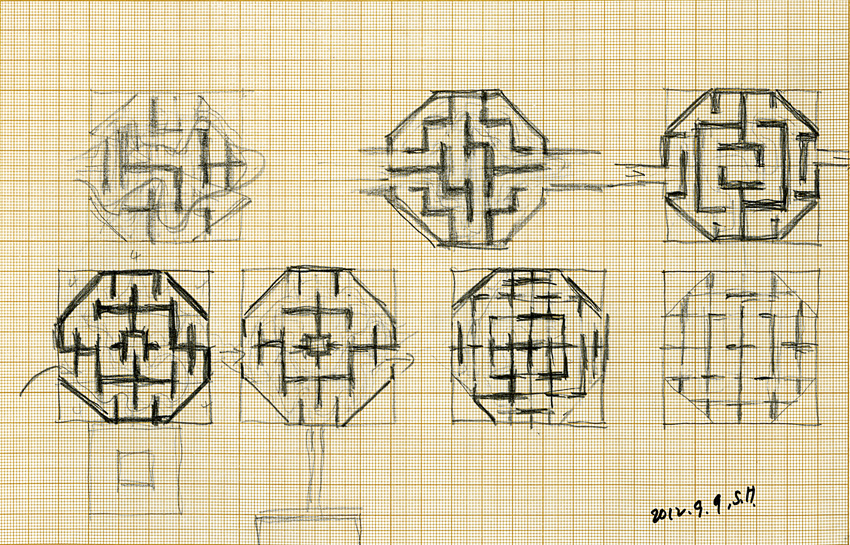

このあたりからようやく仕事のかたちが見え始めた。

ノルマンディー地域で行われる大規模なフェスティバル、「ノルマンディー・アンプレッショニスト」は、2010年から始まって今年二回目。その枠内で行われるジュミエージュのこの展覧会にはほとんど「アンプレッショニズム(印象派)」の陰影はない。むしろ、セーヌ川沿いにあり、宗教の現場であったということから、バイキングに収奪されて退廃したり、宗教戦争で混乱した痕跡のほうが重大らしい。ジュミエージュのリサーチから出発してたどり着いた発見で、こんな風に、西洋のラビラントと東洋の曼荼羅が重なってみえるのは、私自身が東洋から西洋へやってきたいわば東西を往来する放浪者のような立場であることも影響しているからなのだろうか。印象派の時代には、徐々に人々の宗教離れが起きた。ジュミエージュ修道院は、人手を転々とし、使われなくなった建物は破壊され、砕かれた石(石灰石)は次々に売られ、芸術的な装飾品も取り外されて外国へ売り飛ばされるという憂き目に会った。長い間の破壊で、現在の遺構は大きな壁と二つの八角形の塔しか残っていない。破壊の痕跡が痛々しい宗教の退廃を象徴する存在でもある。こうした姿は、ふと、エミール・ギメが日本へ行って日本の仏像をフランスに持って帰ってきた当時の、廃仏毀釈の時代の日本へ私のイメージを飛ばした。毎日拝んでいた大事な仏像を、ふらりと日本にやってきたフランス人に手渡してしまうほどの過酷な宗教転換政策がもたらした破壊が行われていた。たたき毀されてしまうよりは、外国へ持っていくという知らない人間に手渡してしまうことを選んだ逼迫した日本人たちの姿が見え隠れする。19世紀後半は、東西ともに精神世界の動揺の時代であったという感がある。

ちょうど「印象派」という絵描きグループの名前につけられた「Impression (カタカナ書き出し:アンプレッシヨン)」という題名をつけた風景画(「印象」は絵を展示するときにルノワールがつけたといわれている)をクロード・モネが描いた年辺りの1870年初頭、日本は、明治維新後の新政府が慶応4年3月13日(1868年4月5日)に発した太政官布告(神仏分離令)をきっかけに、仏教施設などを破壊する激しい廃仏毀釈が民間の間に起きていた。日本各地で寺社や仏閣の破壊が行われ、有数の伝統的な伽藍や仏像、羅漢の破壊、大量の僧の還俗が1870年代後半まで続いている。こうした最中の1876年から77年、エミール・ギメは絵描きのフェリックス・レガメと連れ立って世界旅行に出かけた。フィラデルフィアの万国博を訪れ、東洋の未知の哲学を求めて日本や中国へも訪れた。以前から考えていたのは「科学の工場」をつくることで、独自の構想を具現化するために、世界旅行から持ち帰った物品の展示に向けて自分の博物館である「歴史自然博物館、ギメ」を1879年、リヨンに開設したのである。その中に、日本の難を逃れてやってきた仏像もあった。しかし、地域だけをめあてにした博物館には人が入らずギメは落胆する。早々に国に収蔵品を寄贈して、あたらしい博物館を1888年にパリに完成させたといういきさつがある。印象派の時代にからまる歴史のもう一本の糸だ。

エミール・ギメという人は世界各国を旅し、特にアジア方面での宗教美術の蒐集で著名で、今のパリのギメ東洋美術館の収蔵品が出来上がっているのだが、その財政の大本には父親の家業があった。父ジャン=バティスト・ギメは化学者で、人工ウルトラマリン・ブルー(ピグメント)の発明者として知られている。本物のウルトラマリン・ブルーという色は、宝石のラピスラズリからとれる「金」の値段と同様に高価な色として尊ばれ、従って高価な祭壇画などに限られて使われていたのだが、19世紀初頭、工業生産用に安くまた大量にできる「色」の開発があちこちで行われていた最中に、ジャン=バティスト・ギメが人工のウルトラマリン・ブルーの製造に成功して事業を興した。人工のウルトラマリン・ブルーは、名前を取って「ブルー・ギメ」と呼ばれた。父の亡後、エミール・ギメは工場を引き継いで事業を拡大。リヨン郊外にあった工場まで鉄道を引き込み、1879年万国博の年には1000トンのウルトラマリン・ブルーを生産するほどだったという。白い衣服をより白くする青い粒として洗剤にも混ぜられ、大量に売られたそうだ。また後世代になって、20世紀半ばのアーティスト、イヴ・クラン(「クライン」と書かれていることもあるが、仏語音は「クラン」)が作品を青く塗るために「クラン・ブルー」を作ったが、原材料はブルー・ギメだそうだ。大量の人工ウルトラマリン・ブルーを作ったギメの工場からは、青い水が常に流れ出ていた。工場生産が途絶えても、その青は長い間乾いた地面に帯を引いたように残っていたと、だいぶ前にめぐり合ったギメ家の子孫が語った。

さて、ジュミエージュという現在考古学の現場として発掘がなされているところで、アートで何を問いかけようとするのか。インスタレーションをする現場に呼応しようとすれば、宗教の現場として人が集まることを目的に作られたジュミエージュの修道院址では、自然の話をするよりは、人間の精神や歴史の話のほうがずっと似つかわしい。県議会の企画当初、展覧会は「Land Art」の方向で行うという方針だったらしいのだが、私は結局、大回りのリサーチの末に、失われていく事実や歴史を作った人間たちの思考のあるかたちを、土から沸き立たせるというインスタレーションを作る方向でアイデアが固まっていくことになった。私自身、「人間中心主義」社会に飽き飽きし、人間は地球や自然の一部でしかないことを再確認して作品を作る、とこれまで言ってきたのだが、ジュミエージュにあっては、自分が遠くに飛ばしたピンポンの玉が何かに跳ね返って戻って来たような思いがしている。またさらにいうならば、フランスでいう今のLand Artが、70年代のそれとはだいぶ趣が違うものであったとしても、ここでクリエートする私のインスタレーションは、Land Artからはいかにも程遠いところで生まれたことは確かな事実である。

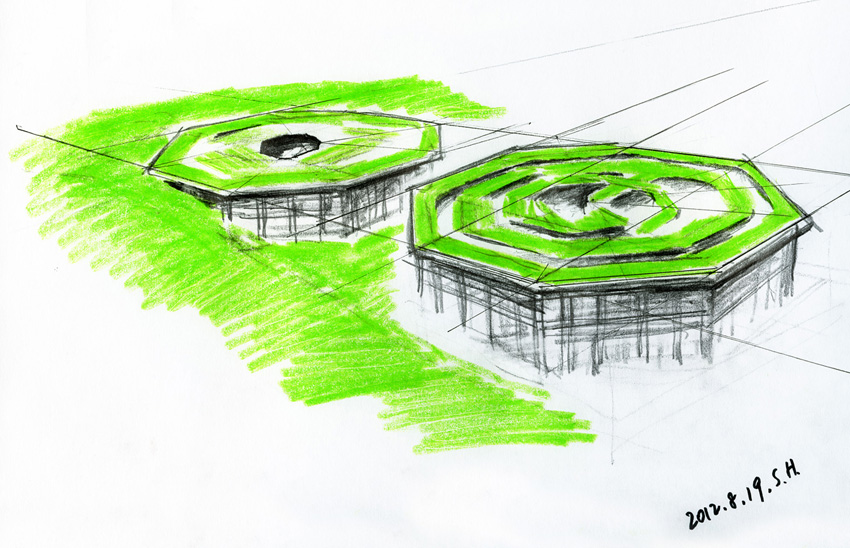

私のラビラントは、修道院遺構からほんの少し離れた草で覆われた平地が適当な設置場所として選ばれた。僧院宿舎が地下に埋まっており、近い将来考古学発掘が予定されているという、大きな木が二本ほど生えた土の上だ。ジュミエージュ修道院の八角形の二つの塔の形をインスタレーションに移し変えて、一方の八角形の中にはジュミエージュの百年木を中心にすえ、もう一方の八角形は瞑想のできるベンチを真ん中に置いたラビラントとし、二つの八角形を9mの長い廊下で結ぶという方向で、デッサンから図面へ仕事が発展していった。(つづく)

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com

オフィシャル・サイト shigeko-hirakawa.com 市販カタログ "Regard d'artiste"

市販カタログ "Regard d'artiste" ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ

ウォーター・フットプリント・プロジェクト・ビデオ